OPINIÓN | América Latina en los nuevos 100 días de la diplomacia estadounidense

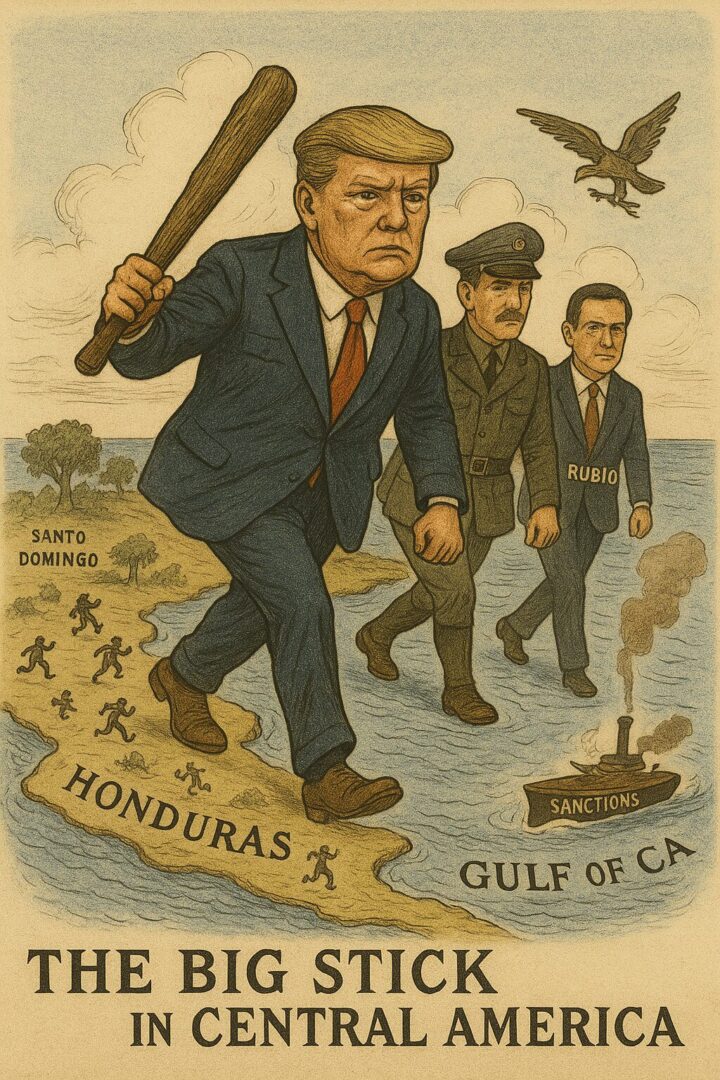

Cuando el secretario de Estado Marco Rubio descendió del avión en Ciudad de Panamá durante su primer viaje oficial, no era simplemente un funcionario cumpliendo protocolo diplomático: era el emisario de una doctrina restaurada, una política exterior endurecida por el pragmatismo ideológico del “America First”, ahora reactivado con más fuerza bajo el segundo mandato de Donald Trump. Pocos días después, Panamá anunció su salida de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto de infraestructura liderado por China. El mensaje estaba claro: para acercarse a Washington, primero hay que alejarse de Beijing. Y así, en un gesto simbólico y estratégico, América Latina entraba nuevamente en el radar de una política exterior estadounidense que ya no oculta sus intenciones de castigo y recompensa.

Lo que siguió en los 100 días posteriores fue un reordenamiento acelerado del tablero diplomático. El informe publicado por el Departamento de Estado el 29 de abril de 2025, titulado 100 días con America First, funciona como un manifiesto de prioridades: seguridad nacional, soberanía energética, presión sobre adversarios ideológicos, y el desmantelamiento de estructuras multilaterales consideradas obstáculos para la supremacía estadounidense. Pero más que una simple hoja de logros, el documento sirve como mapa de ruta para entender hacia dónde se dirige la política exterior de Estados Unidos y qué papel se reserva para América Latina en ese trayecto.

En este nuevo esquema, Centroamérica ocupa una posición ambivalente. Por un lado, es zona de paso, de contención, de amenaza migratoria y foco de “organizaciones terroristas extranjeras”, como ahora se denomina oficialmente a la MS-13 y al Tren de Aragua. Por otro lado, es también plataforma de ensayo para nuevas alianzas tecnológicas, como el caso de Costa Rica y El Salvador en ciberseguridad y energía nuclear civil, respectivamente. Esa doble función —muro y mercado— condiciona cualquier relación con Washington, y redefine las reglas del juego para gobiernos que durante años dependieron de la ayuda exterior para sostener instituciones, combatir el crimen y enfrentar emergencias sociales.

Uno de los cambios más significativos ha sido el drástico recorte del 85% de los programas de USAID. Durante años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional canalizó fondos hacia iniciativas que apuntaban al fortalecimiento institucional del Estado hondureño. En colaboración con el PNUD, por ejemplo, impulsó planes municipales de seguridad ciudadana, la creación de observatorios locales de violencia, el empoderamiento de mujeres como mediadoras de conflicto y la implementación de políticas públicas orientadas a la paz. Con la nueva política, esa inversión institucional ha sido desmantelada. Se cancelaron programas que no respondían a intereses “estratégicos y nacionales”, según el nuevo lenguaje burocrático, con una pérdida acumulada de más de 80 mil millones de dólares en subvenciones y contratos a nivel global. En el caso hondureño, esto no solo debilita la capacidad del Estado para responder a la violencia y la corrupción, sino que también elimina las pocas garantías de independencia institucional que quedaban tras años de cooptación política.

En contraste, la maquinaria punitiva se ha robustecido. En la sección del informe dedicada a la lucha contra el crimen transnacional, destaca la figura de Jumilca Sandivel Hernández Pérez, una joven de 26 años originaria de Chiapas, sancionada por Estados Unidos como miembro clave de la Organización de Tráfico de Personas López, una red transnacional con base en Guatemala que conecta con estructuras como La Línea, organización señalada por actos violentos y tráfico de migrantes. La inclusión de Hernández Pérez en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es más que un acto judicial: representa una forma de marcar territorio, de trazar líneas entre los que se alinean y los que desafían el nuevo orden hemisférico. En esta misma lógica se encuadra la colaboración con El Salvador, que ha recibido a decenas de miembros de la MS-13 y el TdA extraditados desde Estados Unidos, en lo que parece una externalización progresiva del sistema de justicia estadounidense.

El informe también refuerza la narrativa de confrontación con los “adversarios ideológicos”. Venezuela, Nicaragua y Cuba son tratados no como Estados, sino como enemigos persistentes. En el caso venezolano, la administración Trump ha revocado licencias clave a empresas petroleras como Chevron, imponiendo aranceles secundarios a países que aún compran crudo venezolano. En el de Cuba, se ha restablecido su clasificación como Estado patrocinador del terrorismo, argumentando su protección a fugitivos y su papel en la represión interna. Nicaragua, en cambio, ocupa un lugar particular: más de 250 funcionarios del régimen Ortega-Murillo han sido sancionados con la retirada de visados. Según el documento, el objetivo es castigar la represión de libertades fundamentales y el exilio forzado de miles de ciudadanos. Pero detrás de esta lógica también opera una intención política: castigar al modelo sandinista, no por lo que representa internamente, sino por su desobediencia internacional.

En este contexto, Honduras aparece como un actor pasivo, atrapado entre los incentivos de cooperación y las amenazas de castigo. El país ha sido mencionado en el informe únicamente en relación con la extradición del asesino de Sarah Root —una operación celebrada como muestra de colaboración eficaz—, pero ha desaparecido de los grandes proyectos estratégicos, como los pactos de energía nuclear, ciberseguridad o cooperación tecnológica. La exclusión es reveladora: no se castiga a Honduras, pero tampoco se le premia. Está fuera del eje de aliados preferenciales, y sin embargo, sigue siendo un punto clave en el mapa migratorio y de seguridad.

La pregunta que subyace es si esta ambigüedad será sostenible. Sin los fondos de USAID, con instituciones debilitadas y sin una posición clara en la nueva arquitectura hemisférica, Honduras corre el riesgo de convertirse en un terreno baldío de la diplomacia estadounidense: útil para contener migrantes o entregar extraditables, pero sin influencia ni garantías. En palabras no dichas del informe, hay un castigo en la indiferencia.

El nuevo enfoque diplomático de Estados Unidos no es enteramente nuevo. Tiene raíces en la Guerra Fría, ecos del unilateralismo bushista y rastros del aislacionismo trumpista. Pero su retorno con tanta claridad, personificado en la figura de Rubio, marca un giro en la relación con América Latina: se acabaron las ambigüedades. O se está dentro, o se está fuera. O se colabora, o se sanciona. Ya no hay lugar para el término medio.

Y sin embargo, queda una pregunta abierta: ¿puede América Latina —y particularmente Centroamérica— construir una agenda propia que no dependa del vaivén electoral estadounidense? ¿O está condenada, una vez más, a ser reflejo de una política que se define siempre lejos de sus fronteras? El informe de los 100 días no ofrece respuestas. Solo reafirma que, bajo la bandera del “America First”, no hay espacio para compartir mástiles. Solo para alinearse. O desaparecer.